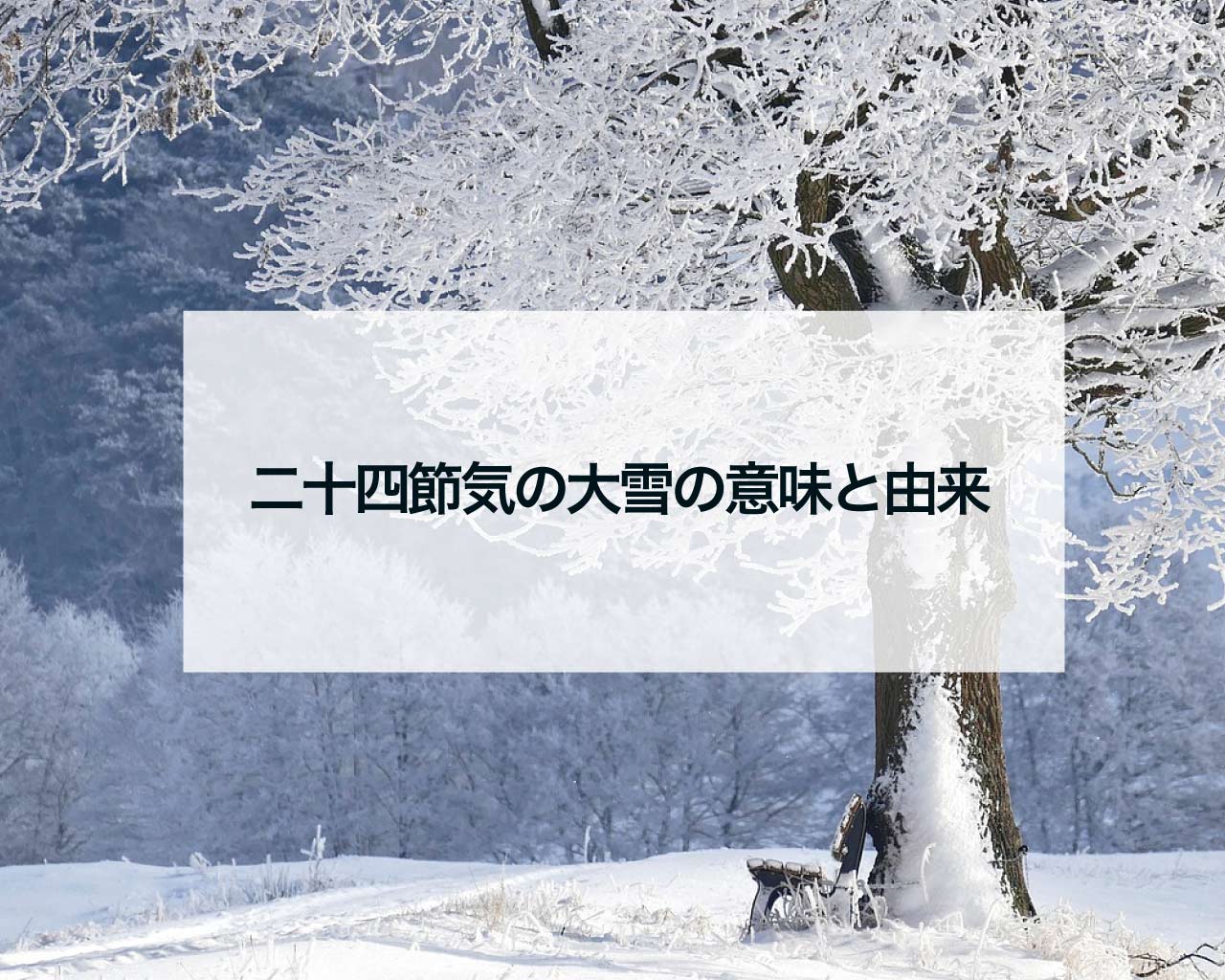

日本の四季の美しさと移り変わりは、古くから多くの文化や芸術の中心に位置してきました。その四季の中でも、寒さが厳しくなり、大地が白く染まる「大雪」の時期は、とりわけ多くの人々の心を捉えてやまない瞬間です。二十四節気という古代からの時季の目安の中で、「大雪」はどのような意味を持ち、どのような背景や由来があるのでしょうか。2026年を迎える今、この機会に大雪の節気について深く探ってみましょう。

大雪(たいせつ)とは、冬の訪れを感じさせる二十四節気の一つ

冬の風物詩として、雪が舞い散る姿を想像することは多いでしょう。そんな冬の象徴的な存在、雪をテーマとした節気が「大雪」です。この名前からも「大きな雪」の意味が伝わってきますね。

二十四節気とは、中国の太陰太陽暦に基づき、年間の気候や農作物の生育状況を示すために定められた24の時期を指します。それぞれの節気は特定の日にあたり、日本では旧暦に基づく暦の一部として受け入れられてきました。

「大雪」の前の節気は「小雪(しょうせつ)」で、こちらは雪が初めて降るころを指します。そして、「小雪」から時期が進むと、「大雪」に移り変わり、より厳しい寒さが到来することを意味します。

「立冬(りっとう)」という節気が冬の始まりを告げるもので、この節気を過ぎると、日本の多くの地域で本格的な冬の寒さが訪れることが多いです。

ちなみに、2026年の「大雪」は12月7日に設定されています。この日を境に、一段と冬らしい季節が訪れることを意識すると、季節の移り変わりを感じるのがさらに楽しくなるかもしれません。

大雪はいつ?2026年

「大雪」は二十四節気の中のひとつで、毎年12月7日頃から12月21日頃にかけての期間を指します。しかし、この日付は固定されているわけではありません。太陽の動きに合わせて1年を24等分する二十四節気の性質上、大雪の日が1日前後することも考えられます。

この節気の名前「大雪(たいせつ)」は、文字通り大きな雪が降る時期を示唆しています。この時期になると、山の頂上は雪で覆われ、平地でも雪が降り始めることが多くなります。実際、多くの地域ではこの時期に大雪を迎えることがあります。

二十四節気の流れに沿って見ると、大雪の前の節気は「小雪(しょうせつ)」で、これはわずかな雪が降り始める時期を意味します。そして、大雪の次にくるのは「冬至」。冬至は1年で最も昼の時間が短い日となります。

2026年に関して言えば、大雪の期間は12月7日から12月21日となります。

二十四節気とは?自然のリズムを感じる古代の知恵

二十四節気とは、一言で言えば、1年を24の時期に分けたものです。しかし、それだけではその奥深さや歴史を語れません。実はこのシステムは、古代中国の太陽暦に起源を持ち、季節の変化や自然のリズムをより詳細に感じ取るために考え出されたものです。

基本的に、1年を春・夏・秋・冬の四季に分けるのは一般的な考え方ですが、二十四節気はこれをさらに詳細化。各季節をさらに6つの時期に分け、それぞれに名前を付けています。

現在の二十四節気の定義は「定気法」という方法に基づき、太陽黄経、すなわち太陽の動きを元にしています。この方法で、年間の特定の天文現象や気候の変化を示す日を示しています。

特に重要なのは、

- 1年で最も昼の長い日「夏至」

- 1年で最も昼の短い日「冬至」

- 昼と夜の長さがほぼ同じとなる「春分」と「秋分」

これらの四つの日は、春・夏・秋・冬の各季節の中心となる日として位置づけられています。これを基点とし、それぞれの季節の始まりや終わり、中間を示す節気が配置されています。

二十四節気は、現代においても自然のリズムを感じる手段として、また農作業や生活習慣の目安として利用されています。この古代から続く知恵を通じて、私たちは年間を通じての自然の変化を深く感じることができます。

「小雪」から「大雪」へ、二十四節気で感じる季節の移ろい

冬の到来を感じさせる二つの節気、「小雪」と「大雪」。これらはどのように違い、何を意味するのでしょうか。

まず、「小雪(しょうせつ)」です。この節気は、秋が徐々に深まり、木々の葉が落ち、冬の足音が近づく頃を指します。特に、雪が軽く舞い始める地域もあることからこの名がつけられました。つまり、小雪は「秋が終わる手前、ちらほらと雪が舞い始める時期」といえるでしょう。

一方、「大雪(たいせつ)」の節気は、小雪の時期を過ぎ、冬が本格的に到来する頃を示します。雪がしっかりと降り始め、平地にも雪が積もる地域が増えてきます。この時期になると、街の風景も白く変わり、冬の美しさを感じることができます。

要約すると、

- 「小雪」:秋の終盤。初めての雪がちらほらと。

- 「大雪」:冬の始まり。雪がしっかりと降り、風景が白く変わる。

このように、二十四節気は自然のサイクルや変化を感じるための手がかりとなり、私たちの生活に季節のリズムをもたらしています。

大雪の「七十二候」

大雪の季節がやってきたら、古代中国から続く暦の知恵「七十二候」に目を向けてみましょう。この時期の自然の移ろいや生き物たちの生態が、繊細な言葉で表現されています。

初候:閉塞成冬(12月7日〜12月10日頃) 「そらさむくふゆとなる」 – 天と地の間に冷たい気が充満し、冬の足音が響き始めます。この時期、空はどんよりとした雲に覆われ、生き物たちは静かに身を潜める。そして、「塞ぐ」という言葉には、寒さから私たちを守る意味も込められているのです。

次候:熊蟄穴(12月11日〜12月15日頃) 「くまあなにこもる」 – 冬の寒さが増すと、熊は穴での冬眠を開始します。この期間、熊は冬の厳しい寒さを乗り越えるため、穴の中でじっと春を待ちます。そして、熊だけでなく、リスやカエル、コウモリなどもこの冬の寒さから身を守るために冬眠や冬ごもりを始めるのです。

末候:鱖魚群(12月16日〜12月20日頃) 「さけのうおむらがる」 – 冬の訪れとともに、海で成長した鮭は、産卵のための大きな旅を開始します。彼らは生まれた川へと帰るために遡上を始める。特に北国では、この鮭の遡上は冬の風物詩ともなっており、多くの人々の目を楽しませています。

大雪の季節は、自然の中でのさまざまな変化や生き物たちの姿を通して、その深さや豊かさを感じることができます。七十二候の知恵を持って、この季節の魅力をさらに深く味わいましょう。

コメント