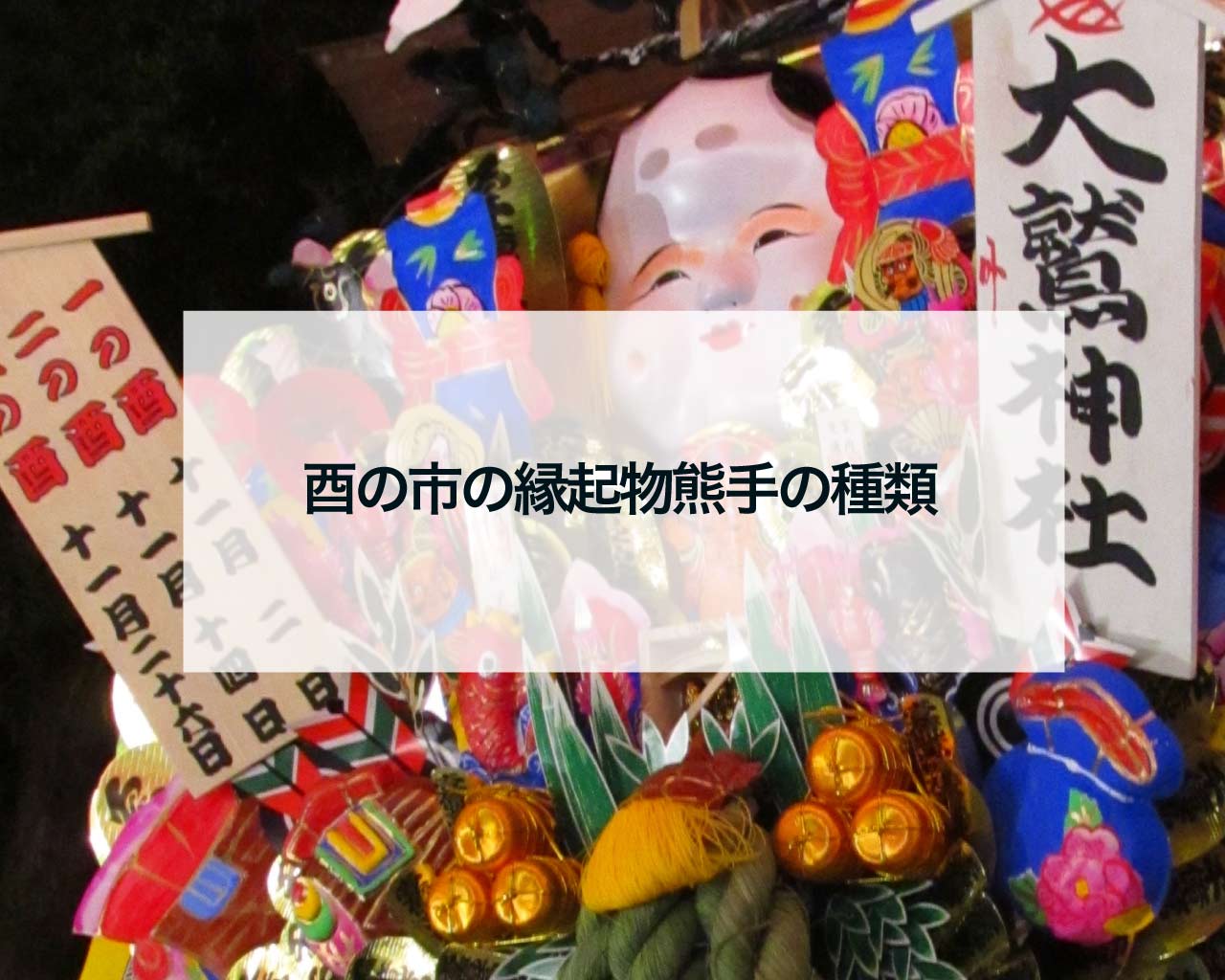

酉の市。この言葉を聞くと、多くの日本人は色とりどりの熊手や繁華街の活気に満ちた露店を思い浮かべるでしょう。しかし、酉の市と熊手の関係は、ただの市場の風物詩や商売繁盛の象徴以上のものがあります。

この記事では、酉の市と縁起物としての熊手の深い関係を紐解き、その魅力や背景に迫ってみたいと思います。一緒に、この日本の伝統的な祭りの奥深さを探求してみましょう。

酉の市の縁起物、熊手とは

酉の市は多くの参拝者が集まる伝統的な祭りで、特に「熊手」の購入が一つの大きな目的となっています。ここでは、その魅力的な縁起物、熊手の背景や選び方、飾り方について紹介します。

熊手の起源と意味

元々は落ち葉を掃き集めるための道具であった熊手は、時代とともに「運や福を掃き寄せる道具」としての意味合いを強めました。商売繁盛や家内安全、学業成就、恋愛運上昇など、さまざまな願いを込めて購入されるようになりました。

熊手の価格、値段

熊手には様々な価格帯があります。手頃な500円程度のものから、贅沢なデザインの数十万円のものまで幅広く取り揃えられていますが、10000円から50000円の間のものが特に人気となっています。

熊手の選び方

初心者の方は、まずは小さなサイズからスタートするのがおすすめです。その理由は、毎年運や福を増やしていくために、翌年は少し大きなものを購入するという習慣があるため。前年よりも小さいものを選ぶと、運や福が減少するとも言われていますので注意が必要です。

さらに、酉の市での熊手の購入には独特のマナーがあります。提示された価格をそのまま受け入れるのではなく、値引き交渉を楽しむのが伝統。そして、値引きされた分は「ご祝儀」として店舗に還元することで、両者の良好な関係を築くことができます。

熊手の飾り方

縁起を担ぐ熊手は、できるだけ高い場所、特に人の目線より上に飾るのが基本です。玄関では入口に向け、居間などでは東や南、または西に向けて飾るのが良いとされています。しかし、北向きには避けるようにしましょう。

そして、使命を終えた熊手は、次の酉の市の際に感謝の意を込めて「熊手納め場所」に返すのが一般的です。

熊手の種類

酉の市に訪れると、まず目を引くのが熊手の数々。一見すると似たようなものに見えますが、実はそれぞれ異なる縁起を持つ特色豊かな熊手が並んでいます。今回は、浅草酉の市で出会える縁起熊手の代表を紹介します。

熊手の種類、宝船熊手

一見、赤く輝くこの熊手は「赤物熊手」の代表。七福神や大判小判などの装飾が施され、熊手全体を宝船として表現しています。特徴としては、おかめの面が付かない点です。

熊手の種類、青物熊手

機械造りの飾りが特徴の「青物熊手」。緑の松が上部に飾られ、おかめの面や、おめでたいものがたくさん取り付けられています。

熊手の種類、みの熊手

シンプルながら伝統的なデザインを持つ「みの熊手」。竹ざるにおかめの面や升が取り付けられています。

熊手の種類、黒爪熊手

力強い爪が特徴の「黒爪熊手」は、伝統とモダンさを併せ持つ熊手として知られます。火で焼かれた黒い爪が印象的です。

熊手の種類、桧扇熊手

扇の中央に大きくおかめの面が取り付けられた「桧扇熊手」。伝統的な扇の形状に加え、リースのようなデザインも見受けられます。

熊手の種類、宝船七福神熊手

七福神を乗せた宝船がデザインの中心となるこの熊手は、縁起物として人気があります。

さらに、酉の市では様々な特徴を持つ縁起熊手があり、その年の流行や話題を取り入れた熊手も多く見受けられます。特に最近のトレンドは、横幅を抑えた厚みのある熊手。そのサイズや太さによって、飾る場所や縁起の意味も変わるので、選び方一つで新しい年の運気も変わるかもしれません。

熊手の指物と縁起

熊手は、日本の伝統的な縁起物として多くの場所で見かけるものです。その魅力の一つは、「指物(さしもの)」と呼ばれる飾りにあります。これらの指物にはそれぞれ独特な意味や願いが込められており、熊手の魅力をさらに引き立てています。

基本の指物とその縁起の良い意味

熊手の基本には、大福帳(伝票のようなもの)、千両箱、鯛、おかめ、七福神、小槌、当り矢、松竹梅などが挙げられます。それぞれには以下のような意味があります。

- おかめのお面: 「お多福」とも呼ばれ、福を多く招く女性を象徴しています。

- 鯛: めでたさを意味し、大漁豊作や商売繁盛を願います。

- 亀: 長寿を象徴しています。

- 米俵: 五穀豊穣を願う縁起物です。

- 小判、千両箱、巾着: 財運を招きます。

- 蕪: 根が増えることから、株分けや繁栄を願います。

- 枡: 繁盛を意味します。

地域や時代による変化

熊手のデザインは地域や時代によって微妙に異なります。例えば、関東の熊手は爪が内側に向いており、中央におかめが多く配置されることが特徴的です。一方、関西の熊手は爪が外側に向いており、恵比寿天や大黒天が中央に配置されることが多いです。

また、時代の変遷とともに指物の材料や製法も変化してきました。かつての鯛は張子で作られ、絵の具を塗って装飾されていました。七福神も重い粘土で作られていましたが、現在では軽い材料が用いられることが多く、さまざまな種類の指物を熊手に取り付けることが可能となりました。

酉の市の熊手以外の縁起物の種類

酉の市は、商売繁盛を祈願する熊手で有名ですが、実は熊手以外にもたくさんの縁起物が存在します。この記事では、酉の市の定番から隠れた縁起物まで、その魅力を紹介します。

酉の市限定御朱印

参拝の証として各地の神社や寺で授与される御朱印。酉の市でも特別な「酉の市限定御朱印」が存在し、多くの参拝者がこの日だけの特別な御朱印を手に入れるために訪れます。墨で手書きされるこの御朱印は、参拝の記念としても大変人気です。

縁起の良いお菓子

- 黄金餅: 金運を引き寄せると言われる、ゴールドの餅。

- 切山椒: 山椒を使ったお餅や餅菓子で、これもまた縁起の良いアイテムとして人々に愛されています。

熊手守り

熊手そのものを身に着ける形で持ち歩ける、縁起物として人気の「熊手守り」。小さな竹の熊手に稲穂やお札などが付けられており、持っているだけで幸運が舞い込んでくることを期待しています。

八頭(やつがしら)

昔はよく見られた縁起物の「八頭」は、大きな芋として知られています。この芋は出世や子宝に恵まれるとされ、多くの人々に求められていました。

酉の市は、熊手だけでなく、様々な縁起物で溢れています。それぞれの縁起物に込められた願いや意味を知りながら、酉の市を楽しむことで、さらに深い経験として残るでしょう。

コメント